- プロ野球

2018.07.06 18:39

日本生命セ・パ交流戦初Vの立役者とペナントレースの行方

写真提供:共同通信

日本生命セ・パ交流戦に突入する直前、借金を9つ抱えてリーグ6位に低迷していたチームが交流戦12球団の頂点に立った。ヤクルトの勝ち取った交流戦最高勝率はセ・リーグのチームとして2012年、14年の巨人に続く2チーム目。巷に流れていたパ・リーグ優勢の声を吹き飛ばし、セ・リーグの伏兵が快進撃を見せて栄誉をつかんだ。

■改善に成功した先発陣

レギュラーシーズンと比較して、ヤクルトは何が変わったのだろうか。最もオーソドックスな戦力比較として、平均得点と平均失点の変化を見ると、明らかに良くなっているのは平均失点(5.09→3.56)だった(表1)。1試合あたり1.5点ほど失点を減らしている計算となり、投手を中心としたディフェンス面を改善することで勝率を上向かせることができていたとみられる。

平均得点については微増(4.20→4.33)にとどまり、「変化」という意味では特に目立ったものではなかった。交流戦前からセ・リーグの中でも見劣りする打線ではなく、平均得点4.20はリーグで3位だった。もちろんパ・リーグを相手にパフォーマンスを落とすことがなかったその働きは十分に讃えられるべきではあるが、チーム勝率の大幅な向上の主たる要因ではなかったようだ。

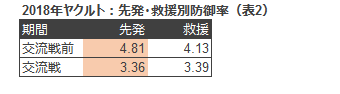

平均失点の減少については、特に先発陣の成績改善の影響が大きい。交流戦前の先発陣の防御率はリーグワーストの4.81と大きく打ち込まれている(表2)。5位の巨人でも3.85という数字で、実に1点近くの開きがあった。交流戦期間中は3.36まで改善することに成功し、これは12球団でも4番目にあたる数字だった。

救援陣も交流戦に入って0.7点ほど防御率の改善に成功しているが、3.39という数字は12球団で見ると6番目に位置していて、特筆すべき好成績とは言いづらい。7セーブを挙げて日本生命賞(セ・リーグ)を受賞した守護神・石山泰稚や、ともに9試合に登板した近藤一樹、中尾輝など印象的な活躍を見せた投手はいたものの、トータルで見ると他球団に差をつけるほど優れたブルペンではなかったことになる。

■キーワードは「大胆さ」

改善に成功した先発陣の中で、MVPを挙げるとするならば小川泰弘がふさわしい。交流戦では3試合に先発して2勝0敗、防御率1.42を記録(表3)。故障から復帰した5月の登板3試合で1勝2敗、防御率6.39とらしくない姿を見せていただけに、春先の不調を受けてからの交流戦の飛躍、というチームの姿とオーバーラップする存在だったといえる。

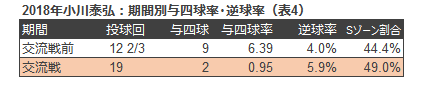

制球力に定評ある小川だが、交流戦前は与四球率6.39と本来の姿とは異なる不安定な投球となっていた(表4)。交流戦ではこの与四球率を0.95まで下げることに成功し、走者を数多く背負うストレスフルな環境から自らを解放することに成功している。

交流戦前は故障上がりということもあり、ボールが暴れてコントロールできなかったのか……という見立ては正しくない。逆球率という指標を見ると、四球を出していた時期の方がむしろ優秀で(4.0%)、狙ったところに投げ切ることはしっかりとできている。一方でストライクゾーンよりもボールゾーンを活用する配球が多く、ストライクゾーン投球割合は44.4%と低い水準にとどまった。交流戦ではより大胆にストライクゾーンを付く配球に変わり、投球割合は49.0%まで上昇。結果として四球も少なく、安定した投球を実践している。

■交流戦Vを起爆剤に

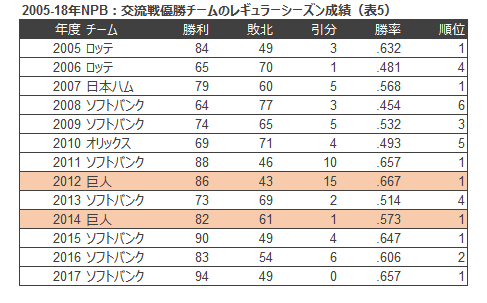

前述の通り、セ・リーグのチームで交流戦を制した経験があるのは2012、14年の巨人。そしてその2シーズンは勢いそのままにリーグ制覇を果たしている。セ・リーグのチームは交流戦で苦戦する傾向が強いため、この期間に好成績を残せればセ・リーグ球団のライバルたちに差をつける絶好のチャンスとなる。今年もセ・リーグの球団で勝率5割を上回ったのはヤクルトだけで、春先の出遅れを取り返すことに成功している。

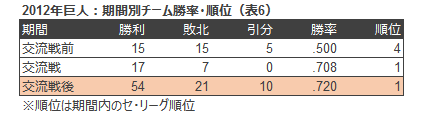

2012年に巨人のたどった道のりは、ヤクルトにとって心強いものになるかもしれない。この年の巨人は交流戦直前まで4位にとどまっていたものの、交流戦で12球団トップの勝率をマークすると、残りのレギュラーシーズンでも勢いを失うことなくペナントレースを制覇。続けてクライマックスシリーズ、日本シリーズとプレーオフの戦いも制し、3年ぶりとなる日本一の栄冠を手にしている。

帰ってきたエース・小川を中心に、2015年以来となるリーグ制覇を目指すヤクルト。果たして、交流戦の結果はチームにとっての吉兆となるだろうか。

※データは2018年交流戦終了時点

文:データスタジアム株式会社