- プロ野球

2017.05.26 12:15

近藤健介は前例のない変身を遂げようとしている

写真提供:共同通信

■歴史的ペースで四球を量産

日本ハム・近藤健介の成績が恐るべきものになっている。まだ5月の段階ではあるが、打率は4割2分で、もしかするとプロ野球の歴史を塗り替えるのでは……? という期待すら抱かせるほど、とにかく打ちまくっている。そして、これに加えて目を引くのが、5割7分7厘という破格の出塁率と、それを支える四球の多さだろう。

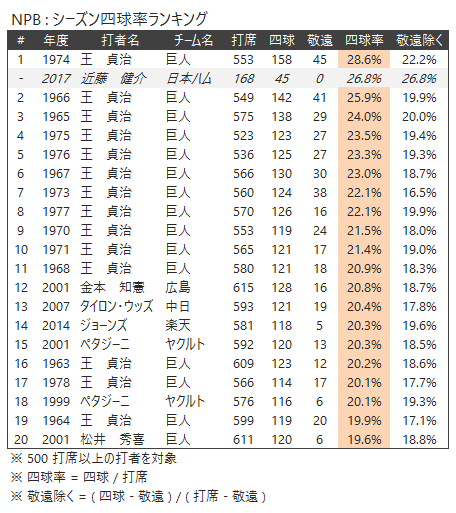

ここまでの近藤の四球を選ぶペースはすさまじいものがあり、168打席で45四球、割合にすると26.8%。計算上、4打席に1回以上は四球で出塁していることになる。この四球率は歴史的に見ても非常に高く、過去にシーズン500打席以上に立った打者の中では、トップの1974年・王貞治(巨人)に迫る数値だ。しかも、ここまで近藤が選んだ四球のうち、敬遠はゼロ。中には実質的に勝負を避けられながら、公式記録上、敬遠にカウントされない四球も含まれているかもしれないが、より純粋な形で、数多くの四球を獲得していると見ていいだろう。

■予測不可能な“大変身”

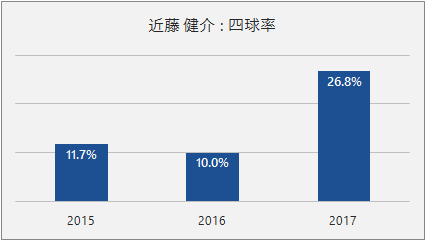

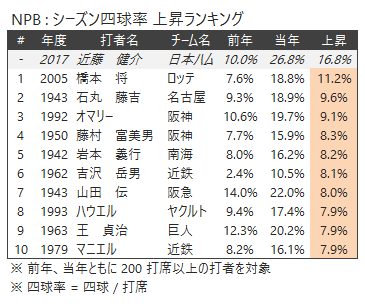

もっとも、昨年までの近藤はそれほど四球率の高い打者ではなかった。平均以上のレベルではあったものの、往年のレジェンドと肩を並べるようなレベルには及んでいない。にもかかわらず、今年に入ると歴代1位を争うほどの数値に急上昇。もちろん、この状態をシーズン終了まで維持できるかは分からないが、現時点での近藤は昨年までと比べ、大きな進化を遂げていると見られる。

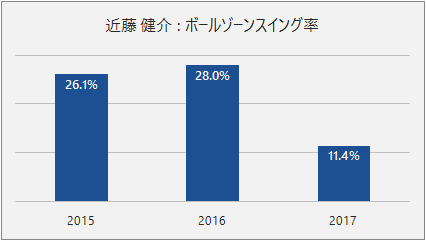

ミクロな数字にも目を向けると、やはりボールゾーンの投球をスイングする割合が大幅に減っており、両リーグの規定打席以上の打者の中でも最も優秀な数値となっている。ボールゾーンのスイング率が低いことは四球の増加に結び付きやすく、近藤の場合も、ボール球に手を出さないという“行為”が、高い四球率という“成果”につながっていると言える。

一方で、近藤が昨年から今年にかけての短期間で、これほどまでの劇的な変化を遂げていることに関しては、正直に言って驚きを隠せない。なぜなら、連続した2つのシーズンで100打席以上に立ち、ボールゾーンスイング率を15%以上も改善させた例は、データが残っている2004年以降一度もなく、同じように四球率に関しても、プロ野球の80年を超える歴史の中でこれほど大幅な上昇を見せた例はないからだ。これもシーズンが終わる頃にはどうなっているか分からないことだが、仮に近藤が現在のような状態を維持していたとしたら、それは前例のない非常にまれなケースだということになる。

■一般論における“選球眼”

基本的に、四球率やボールゾーンスイング率といった選球眼に関わる指標は、選手個々において前年ないし過去数年からの変動が小さく、近藤のように急激に良くなったり、悪化したりはなかなかしないものだ。さらに言うと、選球眼という能力は、若いうちからある程度その優劣が定まっており、練習や経験を重ねても、大幅な向上・改善はあまり望めない、という傾向がある。

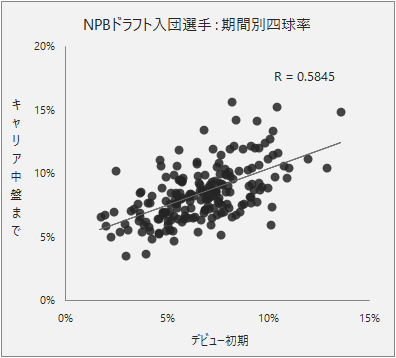

実験として、通算4000打席以上に立った過去の全ドラフト入団選手194名を対象に、各選手の「デビュー初期の四球率」と、「デビューしてからキャリア中盤までの四球率」を比較してみた。前者の期間は「デビューしてから通算打席が200に達したシーズンまで」と定義し、後者の期間は「デビューしてから通算打席が4000に達したシーズンまで」と定義している。

その結果、「デビュー初期の四球率」と、「デビューしてからキャリア中盤までの四球率」には一定の相関性が見られた。つまり、多くの打者は、デビューしてから数百打席で残した四球率に対して、おおむね似たような四球率をその後のキャリアでも残し続けるということだ。やはり、選球眼はあらかじめ選手個々に一定レベル備わっているものであり、年月を経ても大きくは変わらないことが多い。逆に言えば、その選手が今後どのくらい四球を獲得することを期待できそうか、といった将来性を推し測ることもできるはずだ。四球を選べるかどうかは、その選手の打撃のパフォーマンスを評価する上で重要なポイントとなる。

以上の流れを踏まえても、今回の近藤の劇的な変身は極めて珍しい現象であると考えられる。より深い分析を行うことで大変身の要因も少しずつ見えてくるかもしれないが、あくまで一般論としては、選球眼は簡単に大きく向上したり、悪化したりしないものであるというのが基本だ。冷静な目で見れば、近藤も残りの試合を消化する中で四球率が平均への回帰を見せる可能性は十分に考えられる。希少なサンプルとしてこれからのプレーをよく観察しつつ、大変身の結末を見届けたい。

※データは2017年5月24日現在

文:データスタジアム株式会社 山田 隼哉