- プロ野球

2017.08.18 19:00

NPB捕手のフレーミング能力に迫る

写真提供:共同通信

■捕手がボールをストライクに変える

最近、フレーミングなる言葉を目にしたり、耳にしたことはないだろうか。MLBではここ数年、捕手の守備力を評価する上で新機軸が登場している。それがフレーミングだ。本記事では、NPB版のフレーミング評価にトライしたい。

フレーミングとは、際どいゾーンの球を球審にストライクと判定させるスキルのことだ。捕球時にミットをわずかにずらしたり、体を寄せたりすることで、ボールと判定されそうな球をストライクとコールさせることができる。一種の審判の目を欺く行為とも言えるが、サッカーでもファウルをもらったように見せかけるテクニックが存在するように(レフェリーに見抜かれればペナルティを受けるが)、審判が人間である以上、勝利を目的としたプレーヤーが自分たちに有利な判定を引き出そうと工夫するのはある意味で自然なことだ。

先日、トレードでテキサス・レンジャーズからロサンゼルス・ドジャースに移籍したダルビッシュ有も、フレーミングに定評のあるヤズマニ・グランダルとバッテリーを組むようになってから、その恩恵について言及していた。ボールをストライクにしてくれる捕手の存在は、投手にとって大きな助けとなる。

■その捕手は何球ストライクを増やしたのか

フレーミングという概念はなにもMLBに限ったものではない。どこの国の野球でも微妙なストライク・ボールの判定は存在するし、そこに捕手のキャッチングが多少なりとも影響していることは周知の事実だろう。

重要なのは、近年それがMLBで数値化されてきたということだ。テクノロジーの進化により、どの捕手がどのくらいストライク判定を引き出しているかを数値で評価することが可能になった。そして、シーズン単位で見ると、フレーミング能力に優れた捕手とそうでない捕手では、チームの総失点の差が30にも40にも及ぶことが分かってきた。

当然、NPBにおいてもフレーミングはMLBとほぼ同等の価値を持ったスキルであると考えられる。だが、それを定量的に評価し、明示した例はおそらくない。定量化自体は行われていたとしても、それは球団内部のみ、いわゆるインハウスで進められており、われわれの目に触れる機会はない。

■アナログデータから能力を推し測る

フレーミングはトラッキングデータを用いて数値化される。簡単に言うと、機械的に見てボールの球がストライクと判定されればプラス評価となり、逆に機械的に見てストライクの球がボールと判定されればマイナス評価となる。もちろん全てが捕手のキャッチングによるものではないが、大量のサンプルをもとに優劣をつけることで、そういった問題はある程度解消されているものと考えられる。

NPBでも、現在は過半数の球団がトラッキングシステムを導入している。だが、そのデータは一般向けに開放されておらず、残念ながら今回の分析で使用することはできない。したがって、今回はトラッキングデータの代わりとして、データスタジアムの目視による入力データを用いることにする。トラッキングデータに比べればどうしても精度は落ちてしまうが、限られたデータからNPB捕手のフレーミング能力を推定しようという試みのひとつとして、どうか寛大な心で読んでいただければと思う。

投球位置データの入力は熟練されたオペレーターによって行われるが、さすがに目視となると機械のように精密なストライクゾーンの判断は難しいため、評価には以下の方法を用いる。

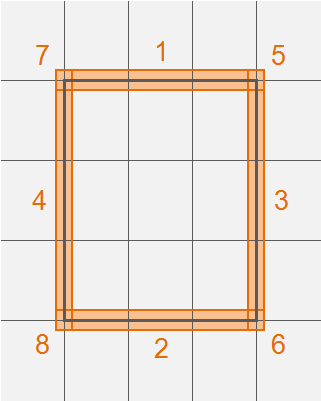

1)ストライクゾーンとボールゾーンの境目付近に入力された投球のみを抽出する(上図のオレンジ色のゾーン)

※空振り、死球、ファウルを含む打球が飛んだケースは除外

2)高低、左右、四隅の8つのゾーンに区分し(上図の1~8のゾーン)、NPB全体で各ゾーンの投球がストライクと判定された割合を求める

3)捕手個人のゾーンごとの投球数を求め、これに各ゾーンの(2)を掛ける

4)捕手個人の全ゾーンの(3)を合計する

5)捕手個人の全ゾーンの合計ストライク判定数を(4)で割る

以上の方法によって、各捕手が平均的な捕手に比べて、際どい球をどれだけ多く(少なく)ストライクと判定されたかを推定することができる。平均的な捕手を100%として、平均よりも多くストライクと判定されれば100%より高い数値、平均よりも少なく判定されれば100%より低い数値で示される。

ちなみに、(1)で抽出した投球には、見た目上、ストライクともボールとも取れる投球が数多く含まれていることを補足しておく。また、レギュラークラスの捕手であれば1シーズンで800球ほどのサンプルが得られることも明記しておきたい。

■戸柱はフレーミング強者だったのかもしれない

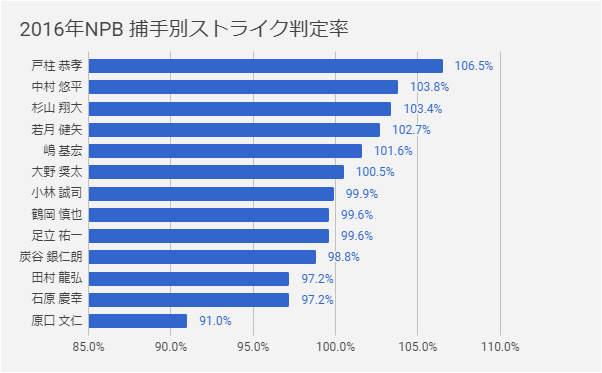

では、実際の数値を見ていこう。まずは2016年のデータを出してみた。

500イニング以上守備についた捕手を評価対象としたところ、DeNAの戸柱恭孝が最も高い数値を残す結果となった。106.5%なので、平均的な捕手に比べて6.5%ほど多くストライクと判定されていたことになる。昨季がルーキーイヤーの戸柱は打撃成績があまり良くない中で124試合に出場したが、実は守備面で高いフレーミング能力を発揮していたのかもしれない。

逆に数値が最も低かったのは阪神の原口文仁だ。91.0%なので、平均的な捕手に比べてストライクと判定される投球が9%ほど少なかったことになる。原口はプロ入りこそ2010年だが、戸柱と同じく昨季が一軍デビューイヤーで、こちらは打力の高さを買われて起用されていたが、守備のフレーミングという分野においては、他の捕手に比べていくらか劣っていた可能性がある。

前述したように、トラッキングデータよりは精度が落ちる目視データをもとに評価しているため、個々のフレーミング能力について強く断定することは避けたいが、評価方法の主旨を考えれば、おそらくトラッキングデータを使って評価した場合と比べ、あまりにもかけ離れた結果とはなっていないはずだ。あくまで参考値の域は出ないものの、多少は実態に迫ることができているのではないかと感じる。

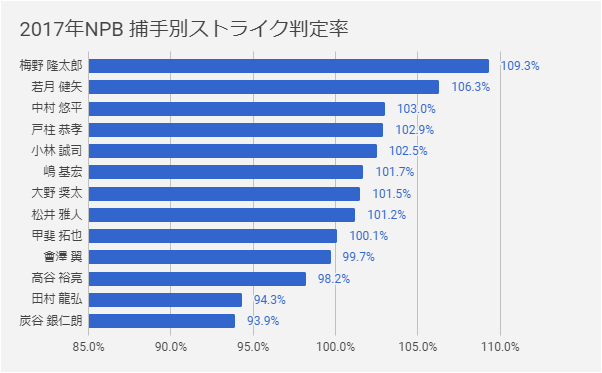

■フレーミングの申し子は甲子園に……?

次に今季の数値を出してみた。開幕から8月14日までの試合で、350イニング以上の捕手を評価対象とした。これを見ると、今季は阪神の梅野隆太郎が最も高い数値を残していることが分かる。実は梅野は昨季も248.1イニングという少ない機会ながら、111.6%という高い数値を残していた。特に、高めの際どいゾーンをストライクと判定される割合が他の捕手に比べて高く、要因を探りたくなる興味深い傾向となっていた(ちなみに、2016年の戸柱は低めと一塁側の際どいゾーンで高い数値が出ていた)。

梅野と同じ阪神では坂本誠志郎も、昨季145.0イニングで109.5%、今季121.0イニングで102.5%と心許ないサンプルサイズではあるが、2年連続で平均よりも高い数値を残している。もしかすると、今季の阪神投手陣は2人の捕手からフレーミングの恩恵を受けているのかもしれない。

■条件をより細かくして評価を試みる

ここまでの評価では、際どいゾーンを8つに区切るという方法をとったが、その上で、さらに球種をいくつかのタイプに分類したり、投手や打者の左右、カウント、逆球かどうかといった要素を考慮に入れる方法も考えられる。

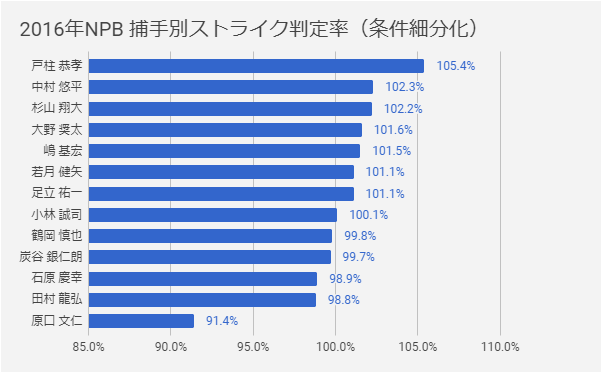

試しに、上記の項目を全て分類した状態で再度、2016年の数値を出してみたところ、下のグラフの通りの結果となった。

意外だが、前出の結果とほとんど違いが見られなかった。このことから、球種や投手・打者の左右などの条件を細分化することは、あまり大勢には影響を与えないのではないかと推察される。これも目視データを用いているがゆえの結果なのかもしれないが、その真意を明らかにする手段は現状ないため、ここまでにとどめておく。

■フレーミング評価の今後を考える

以上の内容が、NPB捕手のフレーミング能力を推定する試みとなる。とりあえず目視データを用いた評価方法を決定し、それにしたがって数値を出してみた格好だが、正直なところ、精度面に関してどこまで正しいと言えるのかは未知数な部分が大きい。

入力された投球位置データの正確性はもちろん、投手の制球力や審判の影響を適切に排除できているのかは疑問が残る。最終的にはトラッキングデータによる評価結果との照合をしない限り、その答えは出ないのだろうが、そういった未解明な部分も含めて、現状を共有できればと考えた次第だ。

もっとも、ここ数年のNPBにおけるトラッキングシステム導入の流れを考えれば、フレーミング能力の解明は徐々にでも進んでいくだろう。それによって、捕手の守備評価に一石が投じられることはおそらく間違いない。また、これまであまりスポットライトが当たらなかった選手が注目を集めるようなことがあれば、それは非常に喜ばしいことだ。

一方で重要なことも忘れてはいけない。捕手のフレーミングは、あくまで審判が完全無欠のロボットではないことを逆手に取ったスキルだ。もし、将来的にストライク・ボールの判定を機械が行うようになったら、その瞬間からフレーミングという技術はなんの意味も持たなくなる。現に、MLBでは「Electronic strike zone」導入の必要性を訴える選手もいる。

実際にはそんな時代が来るのは何年後になるか分からないし、永久に訪れないのかもしれないが、潜在的には、フレーミングはそういった脆さもはらんだものであるということだ。そのことを念頭に置きながら、今後もこの分野の探求に関心を持って取り組んでいきたい。

※データは2017年8月14日現在

文:データスタジアム株式会社 山田 隼哉