- プロ野球

2018.01.19 22:03

“控え捕手の控え”は必要なのか

写真提供=共同通信

■球界の主流は捕手3人制

球界で捕手の人材不足が叫ばれて久しい。絶対的な正捕手と呼べるような選手がいるチームは一握りで、昨年のベストナインに輝いた會澤翼(広島)と甲斐拓也(ソフトバンク)にしても、スタメンマスクをかぶった試合はそれぞれ87試合と80試合にとどまった。先発投手との相性などで複数の捕手を使い分けるのが、近年の主流になっている。

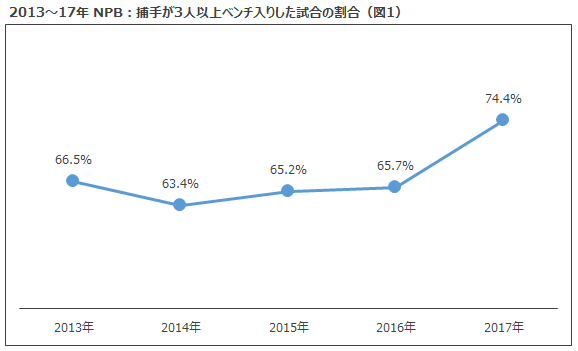

そんな事情も相まってか、昨年のプロ野球ではある変化が見られた。のべ1716試合のうち、捕手が3人以上ベンチ入りした試合が1277試合を数えたのである(図1)。割合にすれば74.4%と、前年から8.7ポイントの上昇を見せており、捕手3人制が球界に根ざしつつあることの表れといえるかもしれない。

なお、図1も含め、本稿では以下のいずれかを満たす選手を「捕手」として定義している。

(1) 当該年に一軍で捕手として先発出場した

(2) 当該年の一軍・二軍を合算したポジション別出場数の最多が捕手

(3) 捕手登録であり、当該年に一軍・二軍を合算して5試合以上に捕手として出場した

具体例を挙げると、2017年の原口文仁(阪神)は専ら一塁手として起用され、捕手での出場は二軍戦を含めても1試合のみだったことから、捕手登録ではあるものの捕手として扱っていない。逆に、15年の阿部慎之助(巨人)は内野手登録であるが、22試合で一軍のスタメンマスクをかぶっているため、定義上捕手としている。煩雑ではあるが、より実態に即した分析を行うための措置としてご了承いただきたい。

■不測の事態はそう起こらない

話を戻し、捕手3人制について考察を進めていこう。そもそも、3人の捕手をベンチに入れる理由は何だろうか。チームによって事情はさまざまあるだろうが、共通するのは「捕手に代打や代走を送りやすくするため」とか「捕手のアクシデントに備えるため」といったものだろう。どうしても捕手は打撃や走塁で劣りがちなため、勝負どころではカードを切りたい。一方で替えがききづらいポジションでもあるから、不測の事態を考えると控え捕手はなるべくベンチに残しておきたい。これらの相反する事情を解決するために、捕手3人制をとっているチームが多いのではないだろうか。

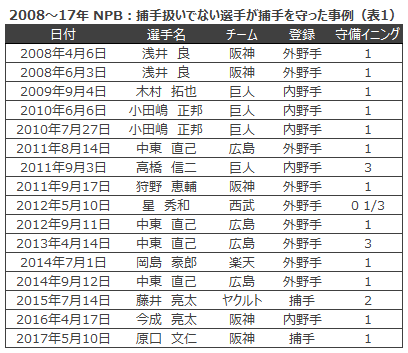

ただ、不測の事態というのは、そうは起こらないものである。過去10年を振り返っても、本稿での定義上捕手でない選手がマスクをかぶった事例は、11選手が16回記録したのみだ(表1)。いずれの選手も捕手として公式戦に出場した経験があり、ただひとり一軍では初マスクとなった星秀和(西武)も、二軍では2005年に24試合で捕手を務めている。すなわち、全くの捕手未経験者がマスクをかぶらざるを得なくなったケースは、少なくともこの表の中にはない。

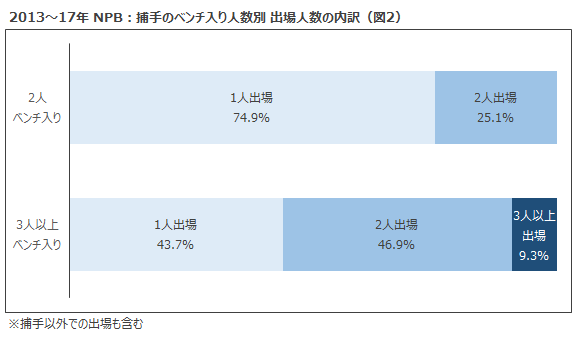

そして、不測の事態がそう起こらないがゆえに、いわゆる3番手の位置にいる捕手には、ほとんど出番が回ってこない傾向にある。過去5年間を見ると、捕手が3人以上ベンチ入りした試合のうち、3人目が出場した割合は9.3%にとどまり(図2)、2017年に限っていえばわずか4.4%しかないのだ。ベンチ入り人数には上限がある以上、22試合に1回出場するかしないかの選手に枠を使うのは、チームの効率的な運用を考えると疑問符がつく。

■第3捕手のベンチウォーマー化

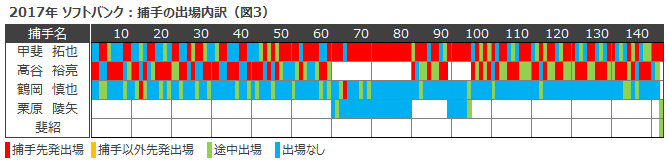

そんな捕手3人制の特徴がもろに出たチームのひとつが、ソフトバンクである。2017年は全試合で3人の捕手をベンチに入れたが、基本的には甲斐拓也と高谷裕亮を先発マスクで併用し、鶴岡慎也を3番手捕手に据える、という布陣をとった(図3)。その結果、鶴岡は142試合でベンチ入りしながら出場はわずか29試合にとどまり、オフには出場機会を求めて日本ハムにFA移籍している。結果論ではあるが、鶴岡を持て余すのであれば救援投手を1人増やし、連投での登板がリーグ最多の109 回を記録したブルペン陣の負担を、多少なりとも軽減させることができたように思える。

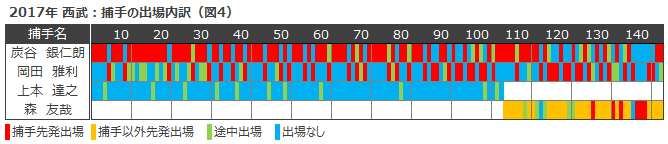

同様の状況は西武でも起きており、開幕から103試合目までは一度も捕手を入れ替えず、スタメンで炭谷銀仁朗と岡田雅利を併用し、3番手に上本達之を置く体制を貫いた(図4)。結果として、上本は92試合でベンチを温めただけに終わり、オフには戦力外通告を受けたのちに現役を引退している。

かたや、上本と入れ替わりで昇格した森友哉はベンチ入りした40試合中38試合に出場し、打撃に優れながら有事には捕手も務められる、いわば“打てる控え捕手”ともいうべき役割を担った。DHでの先発出場も27試合あり、9月6日のロッテ戦では9回からDHを解除して捕手の守備に就いている。育成を度外視したうえで、捕手3人制を前提にするならば、打力は高いが守備に不安が残る森をDH兼第3捕手として起用するのは合理的といえるだろう。

■意義を持って捕手を使い分ける

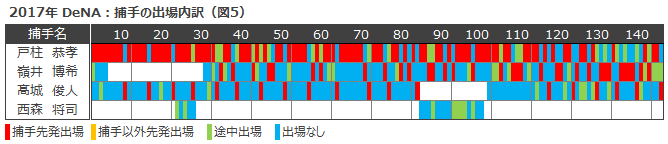

一方で、3人の捕手を巧みに使い分けたのがDeNAだ。ラミレス監督は「三者三様なら相手が慣れることができない」というリード面のメリットを挙げ、主に戸柱恭孝、嶺井博希、高城俊人を併用(図5)。事実上の3番手に相当する高城はベンチ入り122試合で29試合の出場にとどまったものの、濱口遥大の専属捕手として19試合でスタメンマスクをかぶった。肝心のリードに関しては定量化できないために評価が難しいが、少なくとも3人目の捕手が単なる“控えの控え”として不測の事態に備え続けたのではなく、明確な役割を与えられて定期的にスタメンマスクをかぶったことは、捕手3人制をとる意義があったといえるのではないか。

■捕手兼任で広がる可能性

DeNAに関しては、一塁と外野を守っていた佐野恵太が捕手に挑戦していることも注目に値する。シーズン途中に黒羽根利規がトレードで移籍したため、捕手が不足したという事情もあるようだが、二軍では8試合でスタメンマスクをかぶり、秋季キャンプでも継続して捕手の練習に励んだ。佐野の場合、一塁はロペス、外野は筒香嘉智、桑原将志、梶谷隆幸で固定されていたチーム事情もあることから、単に出場機会を増やすという意味でも取り組む価値はあるだろう。

また、にわかに話題を呼んでいるのが、阪神の新外国人・ロサリオが捕手としての出場に意欲を示しているとの報道だ。ロサリオはMLB通算71本塁打を放っているが、同時に捕手として323試合に出場した実績を持ち、今オフに参加したドミニカ共和国のウインターリーグでもマスクをかぶっている。捕手からコンバートした選手が第3捕手を兼ねるケースはままあるが、外国人選手となれば話は別だ。2018年は、こうした異色の捕手が一軍の舞台でプレーするかも、注目したいポイントのひとつである。

※データは2017年シーズン終了時点

文:データスタジアム株式会社 佐藤 優太